Un livre étrange : le Champ fleury de Geoffroy Tory

Un manuel de design graphique ? Une apologie de la langue française ? Des élucubrations ésotériques sur la symbolique des lettres ? Un traité artistique inspiré de Léonard de Vinci? Le Champ fleury, écrit et dessiné en 1529 par un libraire humaniste, Geoffroy Tory, est un peu tout ça. Découvrez ce fleuron de la collection de Calixte Cavalier.

Enseignant, éditeur et traducteur du grec ancien, libraire, imprimeur, graveur, Geoffroy Tory est, à l’image de beaucoup d’humanistes, un homme de lettres au double sens du terme, intellectuel et matériel. Son livre majeur, Champ fleury, publié en 1529, ne cesse du reste de naviguer entre ces différents niveaux, de la typographie à la grammaire, du signe au sens.

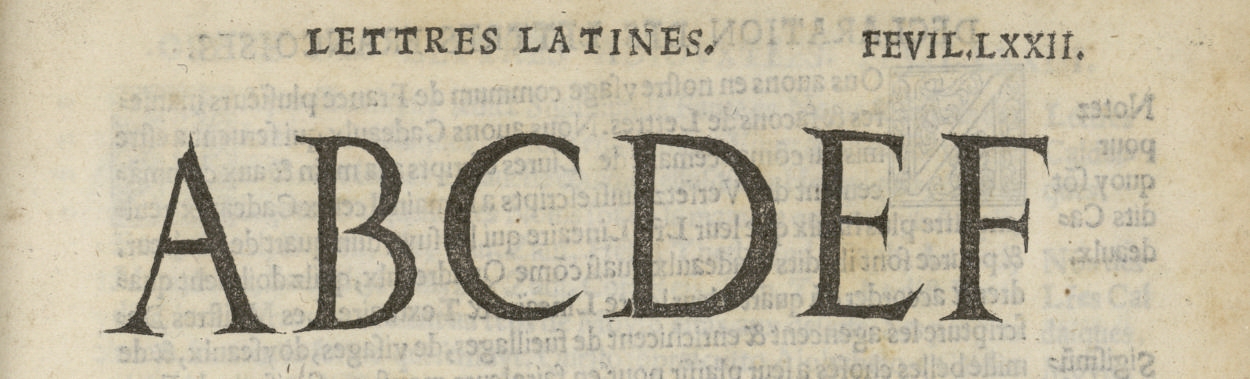

Champ fleury est donc plus qu’un manuel technique ou un traité relatif, comme on le dirait aujourd’hui, au design des caractères d’imprimerie. Si le troisième livre qui compose l’ouvrage est bien consacré à la construction des lettres à la règle et au compas, si l’appendice offre des alphabets non latins ou de fantaisie, le premier livre est une défense du français. Il s’agit de promouvoir une langue correcte contre les « déchiqueteurs de langage » et de plaider, vingt ans avant Du Bellay, pour l’usage de la langue vernaculaire : « Il seroit plus beau a ung Francois escripre en francois quen autre langage ».

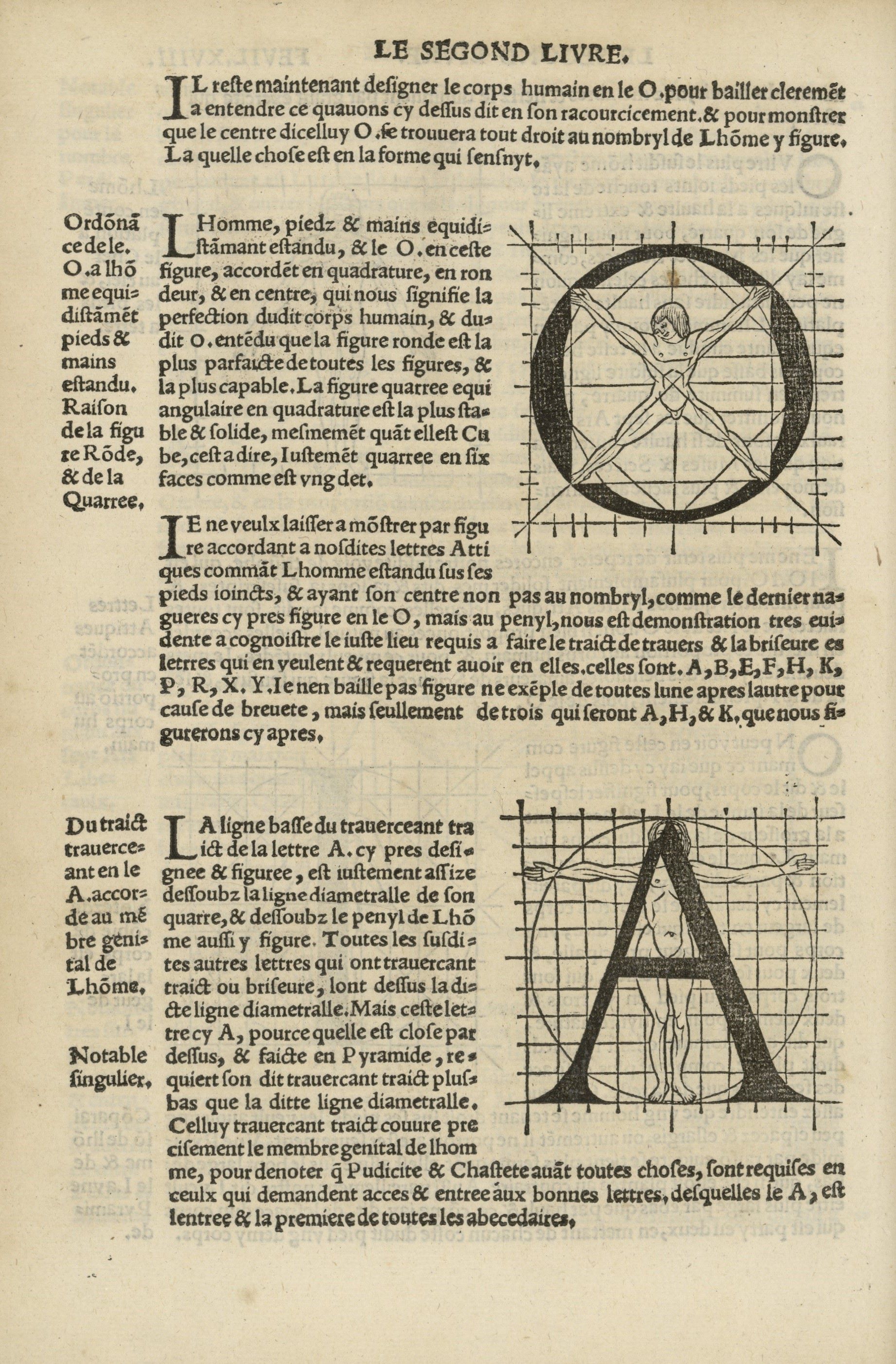

L’aspect le plus déroutant du livre pour nous modernes est cependant ailleurs. Dans l’univers saturé de sens des hommes de la Renaissance, de multiples correspondances unissent les différents niveaux de l’être. Ainsi, la proportion des lettres, traitée dans le second livre, renvoie à celles du corps humain, lui-même microcosme construit à l’image du monde ; elle entre également en résonance avec la classification des arts et des vertus. Les considérations de Tory sur le tracé des caractères d’imprimerie ne sont donc pas seulement esthétiques mais revêtent une forte dimension symbolique.

Le titre de l’ouvrage évoque nos modernes florilèges, mais le « champ fleuri » c’est d’abord le jardin d’Eden, le paradis d’une langue correcte incarnée dans des lettres bien proportionnées et hautement signifiantes. Cette perfection, Tory, comme les humanistes de son temps, va la chercher dans l’Antiquité, qu’il a étudiée en Italie. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il ne s’intéresse qu’aux lettres capitales car celles-ci dérivent directement de l’épigraphie latine, alors que les minuscules ne remontent qu’à l’époque de Charlemagne et à la création de l’écriture dite caroline.

Plus étrange, Tory se refuse à parler, comme on le fait encore aujourd’hui – pensons au Times new roman de nos ordinateurs – de caractères romains et préfère l’expression de "lettres attiques". C’est que, pour lui, la véritable antiquité et la source première de la culture européenne, c’est la Grèce et non Rome. Au demeurant, il revendique pour la France des origines helléniques et, s’autorisant du mythe de la fondation de Paris par Hercule, il fait dériver le nom de la capitale française du grec parrhasia, qui signifie la faconde, car les Français, dit-il, sont « faconds et beaux parleurs de nature. » C’est ce beau langage servi par une belle écriture que Tory entend promouvoir.

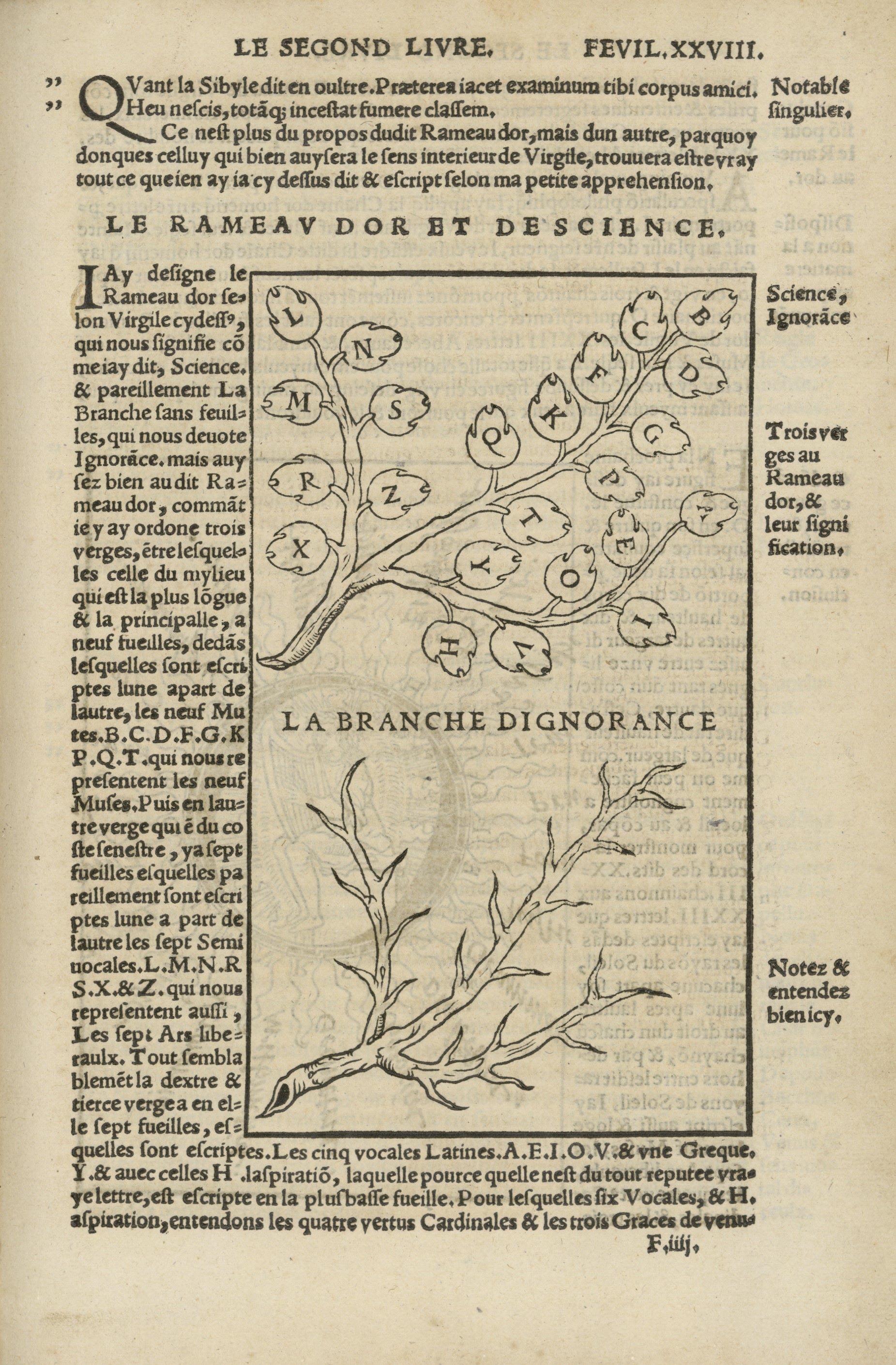

Cette gravure fait référence à un célèbre passage de l’Énéide de Virgile, le rameau d’or, dont la cueillette doit favoriser l’accès aux Enfers. Les 23 lettres de l’alphabet de l’époque (il y manque le J confondu avec le I, le U identifié avec le V, et le W) sont supposées faire écho aux 23 vers du poème (redécoupé pour les besoins de la démonstration !). Les lettres sont distribuées en trois groupes : au centre, les consonnes au nombre de neuf comme les Muses ; à gauche, les « semi-vocales » qui sont sept comme les sept arts libéraux ; à droite, les voyelles et le h aspiré, également au nombre de sept, somme des quatre vertus cardinales et des trois grâces. Nous avons là un bon exemple des mises en correspondance symboliques opérées par Geoffroy Tory.

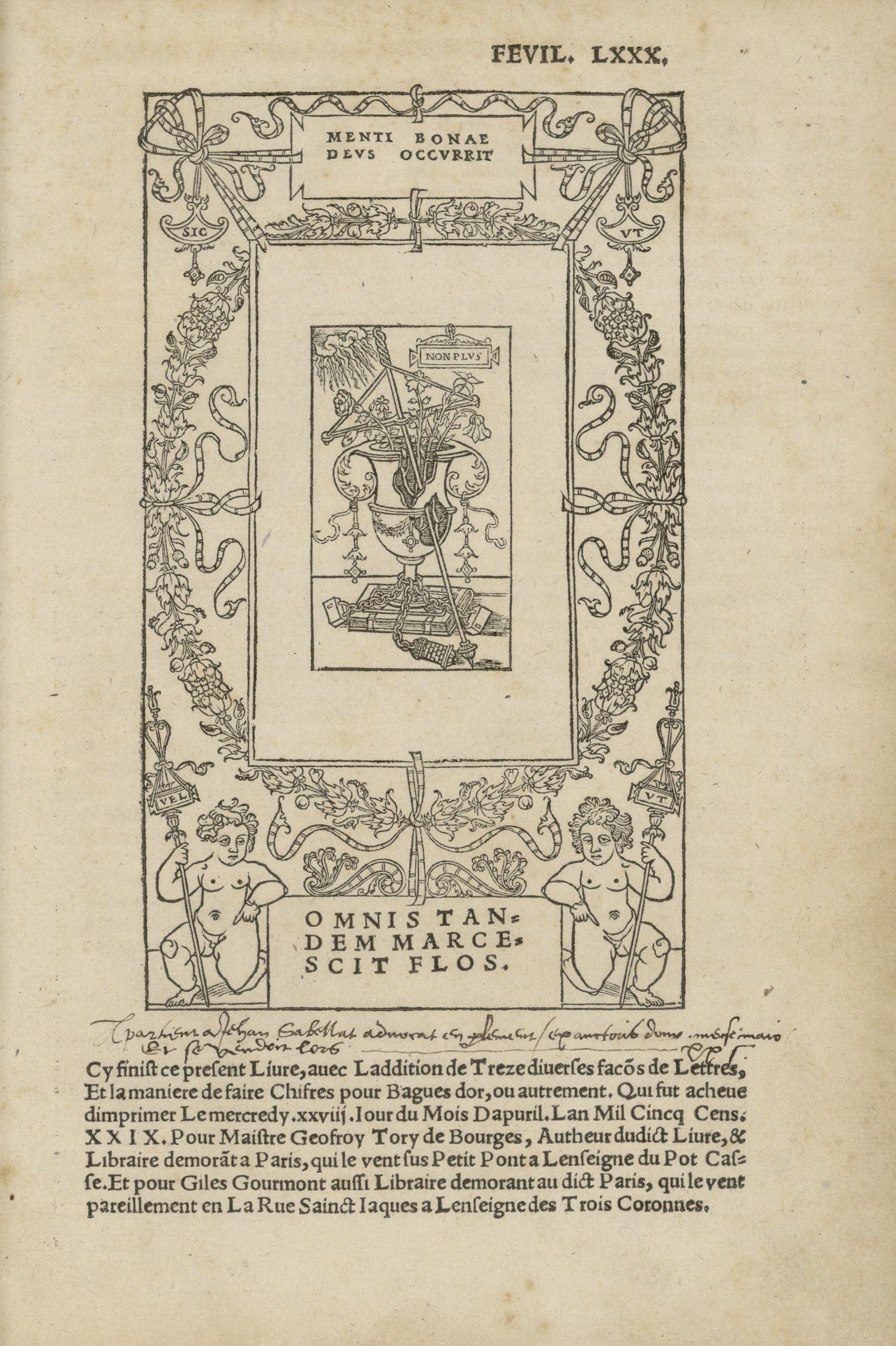

La dernière page de l’ouvrage contient le colophon (l’achevé d’imprimer) et la marque typographique – son logo commercial – de Geoffroy Tory. Tory s’explique sur la signification de cet emblème : le vase désigne le corps humain ; le toret – instrument servant à percer – figure le destin. Quand la mort a frappé et que le destin a brisé le corps humain, le livre de vie, représenté au-dessous, est scellé par des cadenas, au nombre de trois comme les Parques, déesses de la mort. Nul ne peut plus l’ouvrir si ce n’est Dieu. Les plantes qui sortent du vase désignent les vertus que l’homme a cultivées en cette vie et les rayons de soleil, l’action divine qui les a inspirées. La devise « Non plus » (rien de trop) renvoie à un idéal antique de mesure.